Mittelmeer

Roter Thun im Mittelmeer: Gute Nachrichten werden von einer dunklen Wolke überschattet.

Roter Thun im Mittelmeer: Gute Nachrichten werden von einer dunklen Wolke überschattet.

Barcelona, 31. Mai 2016

LIFE-Plattform

Die GD Mare hat kürzlich die Eröffnung der Fangsaison für Roten Thun angekündigt (http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?type=880&typeName=Press%20Release&item_id=31694). Doch hinter dieser guten Nachricht verbirgt sich eine eine düstere Geschichte über soziale Ungerechtigkeit und verpasste Chancen. Hunderte von polyvalenten Kleinfischern im Mittelmeer, die traditionell während einer zwei- bis dreimonatigen Saison mit Handleinen auf Roten Thun fischten, wobei jeder Fischer im Durchschnitt nur einen einzigen Fisch fängt, sind effektiv von der Fischerei ausgeschlossen.

Es werden immer wieder Fälle bekannt, in denen kleinere Fischer von den Behörden diskriminiert werden. unfaire Quotenzuteilung Systeme in der EU, die der Nachhaltigkeit und der sozialen Gerechtigkeit zuwiderlaufen. Nirgendwo ist dies mehr der Fall als im Fall des Roten Thunfischs im Mittelmeer.

Artikel 17 der Gemeinsamen Fischereipolitik - GFP-Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 - verlangt, dass die Staaten bei der Aufteilung der Fangmöglichkeiten "transparente und objektive Kriterien, einschließlich solcher ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Art" anwenden. Von allen in dem Artikel aufgeführten möglichen Kriterien verwenden die Mitgliedstaaten jedoch weiterhin historische Rekorde fast ausschließlich zur Zuteilung von Quoten. In der Vergangenheit waren Kleinfischer in den meisten Fällen nicht verpflichtet, Fangaufzeichnungen zu führen, so dass sie ungerechtfertigt diskriminiert gegen dieses System.

In Artikel 17 werden die Mitgliedstaaten außerdem aufgefordert, "Fischereifahrzeugen, die selektives Fanggerät einsetzen oder Fangtechniken mit geringeren Umweltauswirkungen wie geringerem Energieverbrauch oder geringerer Schädigung von Lebensräumen anwenden", im Rahmen der ihnen zugeteilten Fangmöglichkeiten Anreize zu bieten. Eine solche Bestimmung könnte genutzt werden, um in kleinem Umfang belohnen, umweltverträgliche und sozial bedeutsame Fischereiaktivitäten, aber es bleibt untätig.

Die Umsetzung der potenziell revolutionären Bestimmungen von Artikel 17 erfordert jedoch den politischen Willen, von einem "Business as usual"-Ansatz abzuweichen. In der Vergangenheit war die GFP gegenüber der handwerklichen Fischerei blind. Das bedeutet, dass sie sich auf die Regulierung der Fischerei mit mobilen Fanggeräten in größerem Maßstab konzentriert hat. So wurden immer wieder kleinere Fischereibetriebe, die nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben, trotz ihrer sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile benachteiligt.

Thunfisch: ein leuchtendes Beispiel in einem düsteren Mittelmeer.

Im Mittelmeer leuchtet die Erholung der Bestände von Rotem Thun vor dem düsteren Hintergrund einer außer Kontrolle geratenen Überfischung. Generell sind die Fischbestände im Mittelmeer stark dezimiert, wobei 93% der bewerteten Bestände überfischt sind.

Im Jahr 2006 glaubte man, dass der Rote Thun kurz vor dem Aussterben steht. Aussterben. Auch wenn es noch zu früh ist, um zu sagen, dass die Bestände an Rotem Thun im Atlantik nun ein nachhaltiges Niveau erreicht haben, so sind die Anzeichen für ihre Erholung doch ein gutes Zeichen für die Dutzenden von kommerziellen Fischbeständen im Mittelmeer, die sich in der Flaute befinden.

Wissenschaftliche Gutachten weisen darauf hin, dass sich die Bestände an Rotem Thun erholen. Dies hat die Internationale Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) - das internationale Gremium, das für die Regulierung der Fischerei auf Thunfisch im Atlantik (einschließlich des Mittelmeers) zuständig ist - dazu veranlasst, eine 60% Erhöhung der Gesamt-TAC für Roten Thun im Dreijahreszeitraum 2015 bis 2017. Daher beträgt die europäische TAC für Roten Thun im Jahr 2016 11.203 Tonnen.

Die ICCAT-Entscheidung stützt sich auch auf Verbesserungen bei der Kontrolle illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU) dank des Einsatzes neuer Technologien und internationaler Zusammenarbeit sowie einer Reihe von Bewirtschaftungsmaßnahmen, die seit 2006 im Rahmen eines Wiederauffüllungsplans für Roten Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer verabschiedet wurden.

Die Schattenseite dieser guten Nachricht ist, dass die Fischereibetriebe, die sich am stärksten auf die Ressource ausgewirkt haben und dies auch weiterhin tun, belohnt werden mit zusätzliche Quote - genau das Gegenteil von dem, worum es in Artikel 17 gehen sollte. Unterdessen werden die kleinen Fischer im Mittelmeer, die mit bemerkenswerten Ausnahmen schon seit Urzeiten Thunfisch fangen, in die Enge getrieben. die bei dieser großen Quotenvergabe nicht berücksichtigt wurden. Diese kleineren Operationen haben minimale Auswirkungen auf die Ressource, können aber für die von der Fischerei abhängigen Gemeinden erhebliche soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen.

Die Nutznießer sind im Wesentlichen die großen Ringwadenfischer, die Thunfisch lebendig fangen, um ihn zu mästen - eine relativ neue kommerzielle Tätigkeit, die auf die Verwendung kleiner pelagischer Arten als Futtermittel angewiesen ist. Viele dieser kleinen pelagischen Arten werden überfischt, vor allem im Mittelmeer.

Es gibt auch besorgniserregende Anzeichen dafür, dass durch die Vergabe von Quoten an große Fischereiunternehmen eine öffentliche Ressource in eine Ware in Privatbesitz umgewandelt wird, und zwar durch individuelle (oder schiffsbezogene) übertragbare Quoten (ITQs). So erlauben die spanischen Gesetze nun die vorübergehende oder dauerhafte Übertragung von Thunfischquoten zwischen Schiffen mit Zugang zum Thunfischfang, was dazu führen könnte, dass sich die für große und mittlere Schiffe zugeteilten Quoten in den Händen eines einzigen Unternehmens konzentrieren. wenige Unternehmenund zu spekulativen Investitionen und Handel mit Thunfischquoten führen.

LIFE lehnt ein solches Modell zur Aufteilung der Fangrechte ab, ob im Mittelmeer oder anderswo. Die Fischerei ist ein globales Erbe, und es liegt in der Verantwortung der nationalen Regierungen und nicht der privaten Unternehmen, zu regeln, wer Zugang zu diesen natürlich erneuerbaren Ressourcen hat und sie nutzt. Die Vermarktung von Fischbeständen durch ITQs und ähnliche marktorientierte Fischereimanagementinstrumente ist weder fair noch nachhaltig.

LIFE fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, Artikel 17 der GFP anzuwendensowohl nach dem Buchstaben als auch nach dem Geist des Gesetzes. Dies bedeutet, dass Artikel 17 so angewandt werden muss, dass die Förderung einer verantwortungsvollen und sozialverträglichen Fischerei unterstützt wird. Die kostenlose Vergabe von Fischereirechten an eine kleine Zahl von zunehmend wohlhabenden und mächtigen Fischereiunternehmen hat die Mehrheit der Flotte entrechtet und macht aus einer öffentlichen Ressource eine Ware in Privatbesitz.

♦♦♦

Krise im Mittelmeer: Die handwerkliche Fischerei muss Teil der Lösung sein.

Krise im Mittelmeer: Die handwerkliche Fischerei muss Teil der Lösung sein.

Brüssel, 20. April 2016 Von Brian O'Riordan, Stellvertretender Direktor von Low Impact Fishers of Europe (LIFE)

"Unser Patient ist krank, aber er atmet noch. Die Diagnose ist ernst, aber es gibt noch Hoffnung." Aus der Eröffnungsrede von Kommissar Vella in Catania am 9. Februar 2016, hochrangiges Seminar über den Zustand der Bestände im Mittelmeer und den GFP-Ansatz.

"Es bedarf konzertierter Anstrengungen, um sicherzustellen, dass bewährte Verfahren in der kleinen Fischerei zum Standard werden" - Schlussfolgerung der GFCM-Regionalkonferenz zur kleinen Fischerei.

—————————————–

Die "Low Impact Fishers of Europe" (LIFE) sind der Ansicht, dass die handwerkliche Fischerei ein wichtiger Faktor für die Überwindung der derzeitigen Krise der Mittelmeerfischerei sein muss. zentraler Bestandteil des Rechtsmittels.

Jede Lösung für die Krise im Mittelmeer muss sich auf die handwerkliche Fischerei stützen, da dieser Sektor das soziale und wirtschaftliche Rückgrat der Fischergemeinden bildet.

Die die Aufsicht über die spanische Regierung Das Versäumnis des Fischereisekretariats, Vertreter der handwerklichen Fischerei in seine jüngsten Konsultationen mit dem Fischereisektor, Umweltschützern, Wissenschaftlern und regionalen Behörden einzubeziehen, muss behoben werden. Das Fischereisekretariat des Ministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt, das am 7. April in Madrid zusammentrat, um die Einzelheiten seines Entwurfs für einen Plan zur Wiederherstellung der Mittelmeerfischerei zu erläutern, versäumte es, die strategische Bedeutung der handwerklichen Fischerei für den Erfolg eines solchen Plans anzuerkennen und auch keine Vertreter des Sektors eingeladen hat.

Der spanische Plan dient der Vorbereitung einer von der GD Mare veranstalteten Ministerkonferenz in Brüssel am 27. April, die zeitgleich mit der European Seafood Show (jetzt Meeresfrüchte-Expo Global). Das Treffen wurde durch die Fischereikrise im Mittelmeer ausgelöst und ist der nächste Schritt nach dem zweitägigen "hochrangigen Seminar" über den Zustand der Bestände im Mittelmeer, das in Catania, Sizilien zu Beginn dieses Jahres. An der Konferenz werden die Fischereiminister aller Mittelmeeranrainerstaaten teilnehmen, um sich auf die notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise im Mittelmeer zu einigen. Die Vorschläge dieser Konferenz werden sein zum 40.th Sitzung der Allgemeinen Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM), der regionalen Fischereiorganisation (RFO) für das Mittelmeer und das Schwarze Meer, am 30. Mai.

Die Bedeutung der kleinen Küstenfischerei (SSCF) im Mittelmeer wird im Jahreswirtschaftsbericht 2014 über die EU-Fischereiflotte des Wissenschafts- und Technikausschusses für Fischerei (STEFC) hervorgehoben. Darin wird festgestellt, dass nach den verfügbaren Daten für die Mittelmeer- und Schwarzmeerflotte, Die handwerkliche Fischereiflotte (SSF) verfügte über 69% der Flotte und war für 67% des Fischereiaufwands verantwortlich, bot aber nur 51% der Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Was die Produktion anbelangt, so landete die SSF nur 13% an Gewicht, aber 23% an Wert an; insgesamt erwirtschaftete sie 27% der Einnahmen.

Diese Zahlen unterstreichen die große soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Sektors, verdeutlichen aber auch die große Lücke in den verfügbaren Daten über die Anlandungen. Jeder Besucher eines Mittelmeer-Fischereihafens wird beeindruckt sein von der Anzahl der kleinen Boote, den Mengen an Fisch, die sie gemeinsam anlanden, und der Verfügbarkeit von frischem, lokal gefangenem Fisch in den nahe gelegenen Restaurants und Einzelhandelsgeschäften. Ihr Beitrag zu den Anlandungen ist eindeutig höher als die verfügbaren Daten zeigen.

Mittelmeerraumes, nach Angaben der Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer - GFCM - SSCF "machen über 80 Prozent der Fischereiflotte aus, beschäftigen mindestens 60 Prozent aller Arbeitskräfte auf den Schiffen und sind für etwa 25 Prozent des Gesamtwerts der Anlandungen aus der Fangfischerei in der Region verantwortlich. Im besten Fall ist die handwerkliche Fischerei ein Beispiel für nachhaltige Ressourcennutzung: Sie nutzt die lebenden Meeresressourcen so, dass die Umwelt so wenig wie möglich geschädigt wird und gleichzeitig der wirtschaftliche und soziale Nutzen maximiert wird. Es bedarf konzertierter Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die besten Praktiken zur Standardpraxis werden.

Kleine Aktivitäten mit geringer Auswirkung, bei denen passive Fanggeräte eingesetzt werden, die nicht intensiv und saisonal vielseitig eingesetzt werden, bieten ebenfalls eine eine fertige Lösung für die Probleme der Überfischung und Umweltzerstörung, die durch die intensive, industrielle Fischerei in großem Maßstab verursacht werden. Natürlich wird die Umwelt auch durch den uneingeschränkten Einsatz von kleinmaschigen monofilen Kiemennetzen und die damit verbundenen Auswirkungen der Geisterfischerei erheblich belastet. Solchen unverantwortlichen Praktiken muss Einhalt geboten werden, ebenso wie unverantwortlichen industriellen Praktiken.

LIFE vertritt außerdem die Auffassung, dass Artikel 17 der GFP ("Grundverordnung" (EU) Nr. 1380/2013) spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung nachhaltigerer Fischereimethoden, die sich auf kleinere, schonende Fangmethoden stützen. Artikel 17, der eine verantwortungsvolle und sozialverträgliche Fischerei fördern soll, verpflichtet die Staaten, bei der Zuteilung der ihnen zur Verfügung stehenden Fangmöglichkeiten transparente und objektive Kriterien, einschließlich solcher ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Art, anzuwenden. Außerdem werden die Staaten aufgefordert, Fischereifahrzeugen Anreize zu bieten, die selektive Fanggeräte einsetzen oder Fischereimethoden mit geringeren Umweltauswirkungen wie geringerem Energieverbrauch oder geringerer Schädigung von Lebensräumen verwenden.

Bei einem Treffen, das von LIFE am 28. November 2015 in Athen forderten die Kleinfischer und ihre repräsentativen Organisationen aus Griechenland, Kroatien, Italien, Zypern, Frankreich und Spanien mehr Mitspracherecht bei der Entwicklung der Fischereipolitik auf nationaler und europäischer Ebene. Auf der Sitzung wurde die Notwendigkeit der Erstellung langfristiger Pläne hervorgehoben als integraler Bestandteil eines dynamischeren und effizienteren Managements der Mittelmeerfischerei. Auch die Fischer hervorgehoben die Notwendigkeit der Reduzierung und schließlich der Abschaffung Verschmutzung im Mittelmeer, da sie erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Küstenfischerei und die Meeresumwelt im weiteren Sinne hat

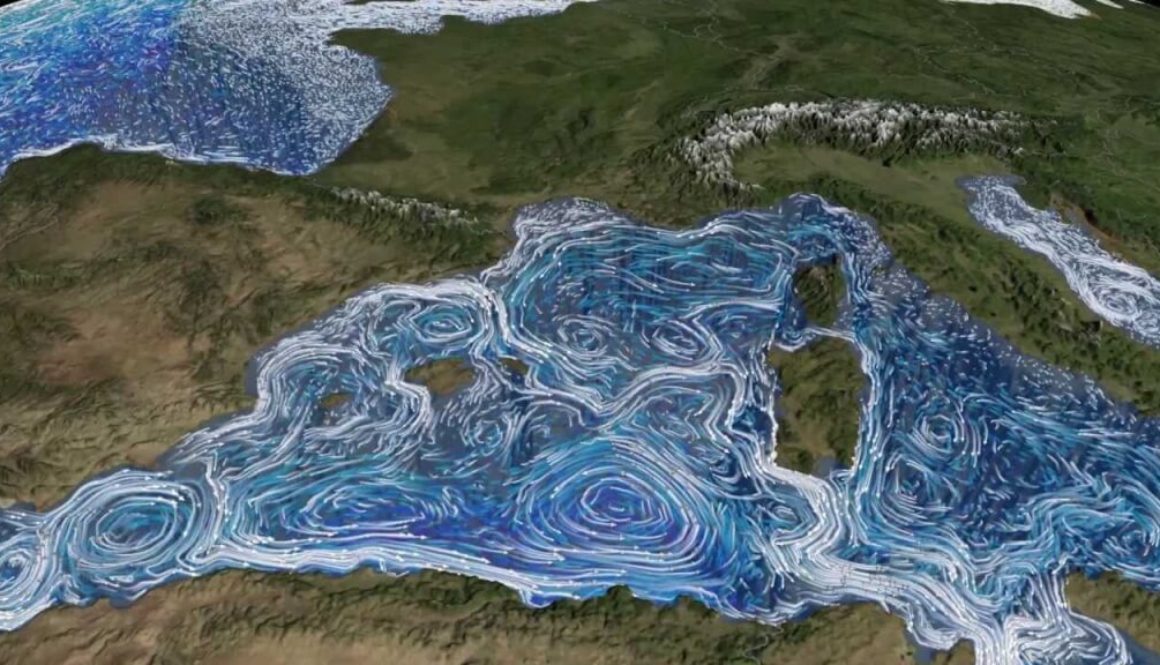

Obwohl die Fischereiaktivitäten zweifellos erhebliche Auswirkungen auf die Fischbestände und die für die Fischereiproduktion wichtigen Meereslebensräume haben, wäre es jedoch falsch, die die gesamte Schuld an der Fischereikrise im Mittelmeer allein der Fischerei zuzuschreiben. Das Mittelmeer ist ein halb umschlossenes Meer und sehr anfällig für die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten. Einschließlich Gibraltar und Monaco grenzen 23 Länder an das Mittelmeer, und die Auswirkungen der Die Verschmutzung durch Industrie und Haushalte ist beträchtlich, ebenso wie die Auswirkungen von Häfen, Schifffahrt und Offshore-Öl- und Gasförderung sowie die tatsächlichen und potenziellen Auswirkungen des Klimawandels. (u. a. Versauerung, Zunahme von Wetterextremen, Anstieg des Meeresspiegels, Erwärmung der Meere usw.).

Das Mittelmeer hat auch einen berüchtigten Ruf für illegale (IUU-)Fischerei. Manchmal geschieht dies unter dem Deckmantel der "Sportfischerei", deren Auswirkungen erheblich sind. Hinzu kommt, dass aufgrund der Komplexität der nationalen Meeresgrenzen und der unzureichenden Überwachung, Kontrolle und Durchsetzung ein Großteil der illegalen, unregulierten und nicht gemeldeten Fischereitätigkeit jenseits der nationalen Grenzen ausgeübt wird. In vielen Fällen reichen diese nur bis zu einer Entfernung von 12 Meilen. Außerdem mangelt es an einer harmonisierten Politik zwischen den EU-Mitgliedstaaten und anderen Mittelmeerländern, weshalb Maßnahmen auf der Ebene der regionalen Fischereiorganisationen im Rahmen der GFCM erforderlich sind.

Es stellt sich auch die Frage, inwieweit fischereispezifische Maßnahmen zur Wiederherstellung der Fischbestände und der Meeresumwelt eingesetzt werden können und inwieweit ein ganzes Bündel umfassenderer Maßnahmen erforderlich ist. Zum Beispiel, Es ist unwahrscheinlich, dass der höchstmögliche Dauerertrag allein durch fischereispezifische Maßnahmen wie Schonzeiten, Verringerung der Flottenkapazität, technische Maßnahmen zur Verringerung der Auswirkungen von Fanggeräten usw. erreicht werden kann. Wenn die Umweltzerstörung durch Schadstoffe, Meeresmüll (einschließlich Plastik), die Versauerung durch den steigenden CO2-Gehalt usw. nicht bekämpft wird, können sich die Fischbestände nicht wieder auf das Vorkrisenniveau erholen.

Mit Ausnahme der Berufsfischerei dürften alle traditionellen Sektoren der maritimen Wirtschaft im Mittelmeer wie Tourismus, Schifffahrt, Aquakultur sowie Offshore-Öl und -Gas in den kommenden 15 Jahren weiter wachsen. In vergleichsweise neuen oder aufstrebenden Sektoren wie erneuerbare Energien, Meeresbodenbergbau und Biotechnologie wird ein noch schnelleres Wachstum erwartet, obwohl diese Entwicklungen und ihre erwarteten Auswirkungen auf das marine Ökosystem mit größerer Unsicherheit behaftet sind.

Der Weg zur Genesung wird sicherlich mit einer Reihe von Schwierigkeiten gepflastert sein. Wenn jedoch die politischen Entscheidungsträger die kleine Fischerei und die Interessengruppen des Sektors nicht in ihre Pläne und Konsultationen einbeziehen, wird es ein steiniger Weg ins Nichts sein.

LIFE nimmt an der Regionalkonferenz der GFCM zum Thema "Aufbau einer Zukunft für die nachhaltige Kleinfischerei im Mittelmeer und im Schwarzen Meer" teil.

Brüssel, 14. März 2016

LIFE nimmt an der Regionalkonferenz der GFCM zum Thema

"Aufbau einer Zukunft für die nachhaltige Kleinfischerei im Mittelmeer und im Schwarzen Meer".

An der Sitzung der Allgemeinen Fischereikommission für das Mittelmeer, die vom 7. bis 9. März 2015 in Algier (Algerien) stattfand, nahmen Brian O'Riordan, stellvertretender Direktor von LIFE, und Marta Cavallé, LIFE-Koordinatorin für den Mittelmeerraum, teil.n.

Der Zweck der Teilnahme von LIFE an dem Treffen war es Bewusstsein schaffen für LIFEihren Auftrag und ihre Zieledie für die europäischen Kleinfischer wichtigen Themen hervorzuheben und die Kontakte die helfen werden LIFE und ihre Arbeit mehr Anerkennung und Unterstützung finden.

Im Einzelnen vertrat Brian O'Riordan LIFE an einer Diskussion am runden Tisch über die freiwilligen Leitlinien der FAO für die Sicherung der kleinen Fischerei (SSF-Leitlinien) teil, wo sein Beitrag sich auf die Chancen und Herausforderungen für die europäischen Kleinfischer mit geringen Auswirkungen bei der Umsetzung der reformierten GFP.

Die Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer (GFCM) ist eine regionale Fischereiorganisation (RFMO) und spielt daher eine wichtige Rolle für die Fischereipolitik in der Region. Die Teilnahme an einem solchen Treffen steht daher ganz im Einklang mit LIFEZiel der Kommission ist es, "die Gesundheit unserer Meere in Europa und in der übrigen Welt wiederherzustellen". Es muss daran erinnert werden, dass sich das Mittelmeer in einer kritischen Situation befindet überfischte und dezimierte Bestände, fehlende wirksame Bewirtschaftung, IUU-Fischerei, Umweltzerstörung und so weiter. Die GD Mare hat kürzlich eine Dringlichkeitssitzung zum Stand der Bestände im Mittelmeer organisiert und wird am 27. April 2016 in Brüssel ein Ministertreffen aller Mittelmeeranrainerstaaten zum Thema Fischerei ausrichten.

An dem Treffen nahmen Delegationen aus nordafrikanischen Ländern, die Europäische Kommission (GD Mare) und der MedAC, einige europäische Delegationen, nordafrikanische Fischerorganisationen, WWF, IUCN und verschiedene NRO sowie Wissenschaftler teil.

Eines der Hauptthemen des Treffens war die Unterstützung nachhaltige Entwicklung der kleinen Fischerei durch Blaues Wachstum. Das "blaue Wachstum" zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Erträge aus der Nutzung der Meere und Ozeane im Gleichgewicht mit ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Entwicklung zu maximieren. Es handelt sich um ein neues Konzept, das auf den Rio-Prozess für nachhaltige Entwicklung zurückgeht und mit der grünen Wirtschaft verknüpft ist. Es wird umfassend gefördert und könnte die kleine Fischerei ernsthaft beeinträchtigen. Blaues Wachstum räumt den Sektoren mit dem größten Potenzial für Wachstum und wirtschaftlichen Nutzen Priorität ein.

Der Berater, der die Diskussion moderierte, stellte fest, dass die Fischerei sind nicht sichtbar in einer makroökonomischen Betrachtung von Blue Growth. Es gibt wenig Spielraum für Produktionssteigerungen in der Fischerei. Seiner Meinung nach muss die Fischerei zeigen, wie sie ihren Beitrag zur Wirtschaft und zum Wachstum maximieren kann, und sich entsprechend "neu positionieren". Dies erfordere a) die Anwendung eines Systems von "Nutzungsrechten", um wirtschaftliche Effizienz zu erreichen, und b) die Erwirtschaftung eines "investierbaren Überschusses", der in Wachstum investiert werden könne.

Der Berater, der die Diskussion moderierte, stellte fest, dass die Fischerei sind nicht sichtbar in einer makroökonomischen Betrachtung von Blue Growth. Es gibt wenig Spielraum für Produktionssteigerungen in der Fischerei. Seiner Meinung nach muss die Fischerei zeigen, wie sie ihren Beitrag zur Wirtschaft und zum Wachstum maximieren kann, und sich entsprechend "neu positionieren". Dies erfordere a) die Anwendung eines Systems von "Nutzungsrechten", um wirtschaftliche Effizienz zu erreichen, und b) die Erwirtschaftung eines "investierbaren Überschusses", der in Wachstum investiert werden könne.

Die nächsten beiden Sitzungen wurden von WWF-bezogenen Projekten durchgeführt, die erste zum Thema Mitverwaltung und die zweite am Geschützte Meeresgebiete und wie ihre Leistung durch die Beteiligung der Kleinfischerei an ihrer Bewirtschaftung und Nutzung verbessert werden könnte. In den Präsentationen wurde auch die Notwendigkeit von "No-Take-Zonen" in den MPA hervorgehoben, um sie produktiver zu machen.

Der WWF verfügt im Mittelmeerraum über beträchtliche Erfahrungen mit MPAs und dem Engagement in der Kleinfischerei im Rahmen des MedPan-Projekts. Wir nahmen Kontakt mit Vertretern von MedPan/WWF auf, um zu erkunden wie LIFE-Mitglieder von Schulungen und anderer Unterstützung profitieren können damit sie von den Fischereibehörden in den Schutzgebieten besser verstanden werden können. Es wurde uns vorgeschlagen, dass LIFE eine Delegation zur Teilnahme an der 2und Forum der Meeresschutzgebiete im Mittelmeerraum, das vom 29. November bis 1. Dezember 2016 in Tanger, Marokko, stattfindet.

Die vierte Sitzung behandelte Wertschöpfungsketten in der handwerklichen Fischerei und wie sie so gefördert werden können, dass die Fischer von der Wertschöpfung profitieren. Eines der Hauptprobleme, mit denen die Kleinfischer konfrontiert sind, ist der hohe Preis, den ihr Fisch auf dem Markt erzielt, verglichen mit dem vergleichsweise niedrigen Preis, den sie erhalten. Es wurden verschiedene Konzepte erörtert, darunter Genossenschaften, Schulungen, Umweltzeichen usw.

Das letzte Panel, an dem Brian O'Riordan teilnahm, befasste sich mit den FAO-Leitlinien für die SSF, und sein Vortrag behandelte die Chancen und Herausforderungen für die kleine Fischerei bei der Umsetzung der GFP im Mittelmeer, wobei er auf die Herausforderungen für die vergessene europäische Flotte und die Chancen der Artikel 17, die Marktverordnung, EMFF und Beiräte.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Konferenz sind in einem 7-seitigen Dokument enthalten, in dem die Einrichtung eines Arbeitsgruppe "Kleine Fischerei", an der LIFE teilnehmen könnte. Die GFCM äußerte sich sehr positiv über LIFEund befürworteten die Idee, dass die LIFE Teilnahme an den Sitzungen der GFCM.

Die LIFE-Mitarbeiter trafen mit vielen verschiedenen Personen und Organisationen zusammen:

Abdella Srour, Exekutivsekretär, GFCM.

Stefano Cataudella, Vorsitzender der GFCM.

Valerie Laine, GD Mare, Leiterin des Referats für Erhaltung und Kontrolle im Mittelmeerraum.

Rosa Caggiano, Geschäftsführende Sekretärin, MedAC.

Dr. Vassiliki Vassilopoulou, Forschungsdirektorin, Hellenisches Zentrum für Meeresforschung

Matthieu Bernardon, Fischereiberater der FAO und anderer Organisationen, der über umfangreiche Erfahrungen mit der Fischerei im Mittelmeer verfügt.

Giuseppe Di Carlo, Leiter der MPA-Abteilung, WWF Mittelmeerprogramm

Julien Sémelin, Programmbeauftragter, Programm für den Mittelmeerraum, MAVA-Stiftung.

Fabrizio De pascale, Nationaler Sekretär, Italienische Gewerkschaft der Arbeiter, Fischerei und Aquakultur

Margaux Favret, Marine Stewardship Council, Medfish-Projekt.

Hacene Hamdani und andere von der Maghrebian Artisanal Fishers' Platform (zusammen mit anderen Fischern aus der Region).

Vertreter der spanischen Behörden.